我们熟悉的雷峰塔有个“曾用名” |

|

|

|

|

4月21日,本期旅行地是雷峰夕照。

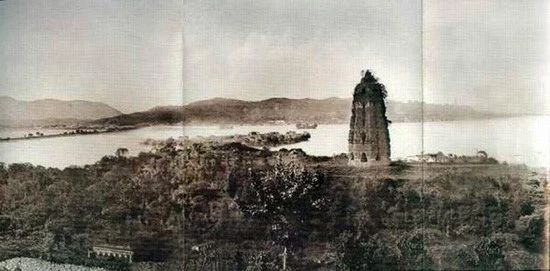

“烟光山色淡溟蒙,千尺浮图兀倚空。湖上画船归欲尽,孤峰犹带夕阳红。”这首元代诗人尹廷高写的诗,描写的正是雷峰夕照。 那么“雷峰夕照”这个名字是怎么来的呢? 原来呀,雷峰塔原名叫皇妃塔,是吴越王钱弘俶于972年为妃子黄氏建造的,那时黄氏刚生了一个孩子,他非常高兴,就建造一座塔来积累功德。因为塔建在西湖南岸夕照山的雷峰上,后人改为“雷峰塔”。每到黄昏,夕阳笼罩,塔影横斜,傲立余辉,水光潋滟,满湖金波,“雷峰夕照”就此得名。 大家知道吗?我们现在看到的雷峰塔并不是最初的雷峰塔,雷峰塔曾经遭到过破坏。第一次是北宋宣和二年,雷峰塔因为战乱受到严重的损坏,南宋庆元年间重修。第二次是明嘉靖年间,雷峰塔被倭寇放火焚烧,只剩下砖砌的塔身,通体赤红,十分苍凉。清朝前期,雷峰塔以其裸露砖砌塔身呈现的残缺美,成为西湖十景中被人津津乐道的名胜,连康熙、乾隆两位皇帝也多次前来游览。

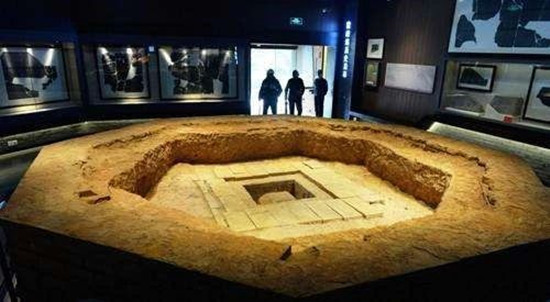

后来雷峰塔年久失修,人们又以讹传讹,认为塔砖可以镇邪避凶,包治百病,于是大家就去盗挖,导致塔基被挖松,在1924年9月25日,雷峰塔轰然坍塌了。雷峰塔的倒坍,使得西湖十景之一的“雷峰夕照”成了空名。 2000-2002年,为保护雷峰塔遗址建造了保护设施“新塔”,新塔根据南宋时期的风格、设计和大小重建,也就是我们大家现在看到的雷峰塔。这座塔不仅保护了遗址,也使得消失了70多年的“雷峰夕照”得以重现,再现了雷峰夕照“亭台金碧,与山岩倒映,如金镜初开,火珠将坠”的迷人胜景。 游客站在五层的外观平座上,一眼望去,西湖美景尽收眼底。 什么是地宫呢? 地宫,又称地下宫殿,是石雕刻和石结构相结合的典型建筑,用于安放死者的棺椁,多见于帝王陵寝和佛教高僧。佛塔地宫是佛塔的重要组成部分,一般位于塔心正中部,用于存放高僧的舍利或法器等物。 那雷峰塔的地宫究竟是什么样的呢?里面又有什么发现呢?考古人员对雷峰塔进行了抢救性的挖掘,有了重大发现。

雷峰塔地宫的洞口就位于塔心部位,距塔首层地面2.6米,洞口四周都是高达数米的塔身残体。地宫口用一块方型石板密封,石板上则压着一块据称重达750公斤的巨石。2001年3月雷峰塔地宫开始挖掘,地宫为竖穴式单室,平面呈方形,内壁边长0.6米,深0.72米。地宫内共出土了鎏金纯银阿育王塔、玉观音菩萨坐像、刻本《宝箧印陀罗尼经》等77件珍贵文物。出土器物体现了吴越国金银器、玉器、铜器制作的较高工艺水平,为研究五代时期佛塔形制、地宫构造,了解吴越国历史、佛教提供了宝贵的第一手资料。

(图为供奉“佛螺髻发”舍利的金银阿育王塔) |

|