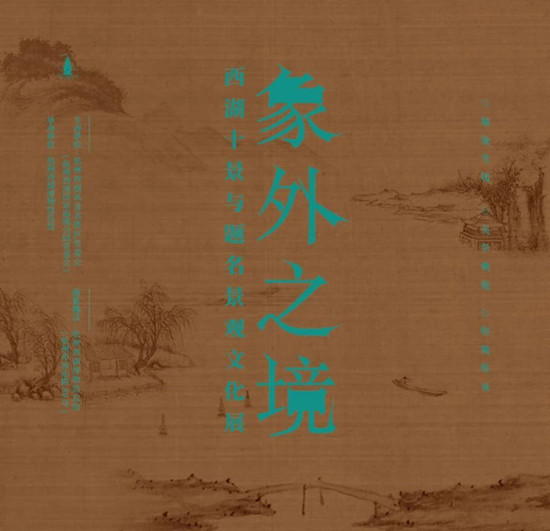

象外之境——西湖十景与题名景观文化展预告 |

|

|

|

|

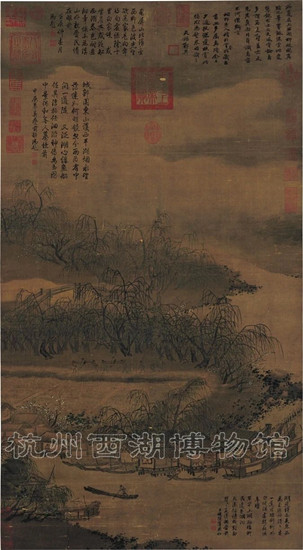

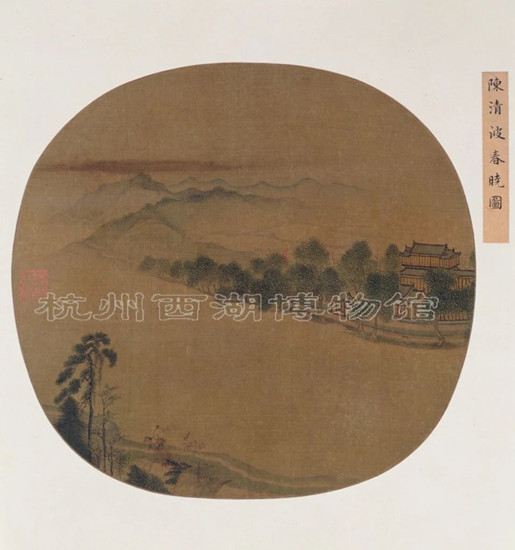

今天是12月3日,“象外之境——西湖十景与题名景观文化展”将于近日在杭州西湖博物馆总馆(南山路89号)开展。 本次文化展取名“象外之境”,是何缘由?听小编为大家说道说道。 明代晚期王世贞的《世苑卮言》提出了山水画发展五变说:“山水至大小李(李思训、李昭道)一变也;荆、关、董、巨又一变也;李成、范宽又一变也;刘(松年)、李(唐)、马(远)、夏(圭)又一变也,大痴(黄公望)、黄鹤(王蒙)又一变也。” 这五变,实际上就是中国山水画从着眼于象(具象山水)到关注境(心境意境)的转变。从宋开始,随着文人精神的高度发展,文人开始强调象外之境,关注具象山水之外的气韵与意境,山水画已经不仅仅是一个题材,而是文人文化的精神载体,水墨山水大放异彩,强调不求形似,但求意达,重笔墨而轻设色。

中国古代行政官员常常是集学者、画家、诗人为一体的,因此他们的山水画理念,也会一以贯之地落实到中国传统园林艺术中去。所以,中国园林与山水画的发展是高度重合的,主要表现为以下几点: 以画入园,化诗为园 宛如画本,是中国文人造园追求的最高境界。明杨慎说“会心山水真如画,巧手丹心画似真”,造园理念大量受到山水画理论的启发。 同时,园林主人出于对诗文意境的神往,会将诗文进行三维立体化的呈现,化诗境为园境,最终产生了与文学作品一脉相承的园林艺术。 可以说,山水画和园林都经历了从写实到写意的转变,衡量的标准都是是否能折射精神世界的心境,体现了从观到悟,从视觉到心觉的转变。 山水画构图原理影响园林布局 唐王维说,主峰宜高耸,客山须是本趋;宋郭熙也说过,大山堂堂为众山之主,所以分布以次冈阜林壑,为远近大小之宗主也。两者皆标明山水画构图需要主次分明。这种主次分明的山水画构图原理也大量运用在中国山水园林中。比如西湖湖中三岛大小错落,玲珑有致;湖中苏白二堤又把湖水分成面积不等的湖面,外湖开阔,其他的湖面又别有洞天。 画理对园林细节景观营造的影响 中国画的众多画理与园林美学都能找到一一对应关系,如知白守墨——空灵之美,三远法——借景,虚实相生——曲径通幽等。

中国古建筑研究的开拓者之一刘敦桢院士曾说:唐中叶遂有文人画的诞生,而文人画家往往以风雅自居,自建园林,将“诗情画意”融贯于园林之中。“诗情画意,只在阑杆外,雨露天低生爽气,一片吴山越水。”这是南宋著名词人周密面对西湖山水的有感而发。 “象外之境——西湖十景与题名景观文化展”以“西湖十景”为切入点,从美学的视角展示题名景观超乎自然山水具象的气韵与意境,突显东方审美的典雅神韵和独特魅力。

|

|